In vielen industriellen Prozessen entstehen Abwässer, deren pH-Werte deutlich von der Neutralität abweichen. Starke Säuren oder Laugen gelangen durch Produktions- oder Reinigungsprozesse ins Abwasser und führen zu sauren oder alkalischen Abwasserströmen. Ohne Behandlung könnten diese weder in öffentliche Kanalnetze noch direkt in Gewässer eingeleitet werden. Zum Schutz von Umwelt, Infrastruktur und biologischen Reinigungsstufen ist daher eine präzise pH-Einstellung notwendig.

Neutralisationsanlagen übernehmen diese Aufgabe, indem sie den pH-Wert in den gesetzlich geforderten Bereich, meist zwischen 6,5 und 9,5, zurückführen. Sie gehören damit zu den am häufigsten eingesetzten physikalisch-chemischen Verfahren in der industriellen Abwassertechnik. Dabei reicht die Spannweite von einfachen Neutralisationsbecken mit manueller Chemikaliendosierung bis hin zu hochautomatisierten Anlagen mit redundanter Mess- und Regeltechnik, Online-Dokumentation und Anbindung an Prozessleitsysteme.

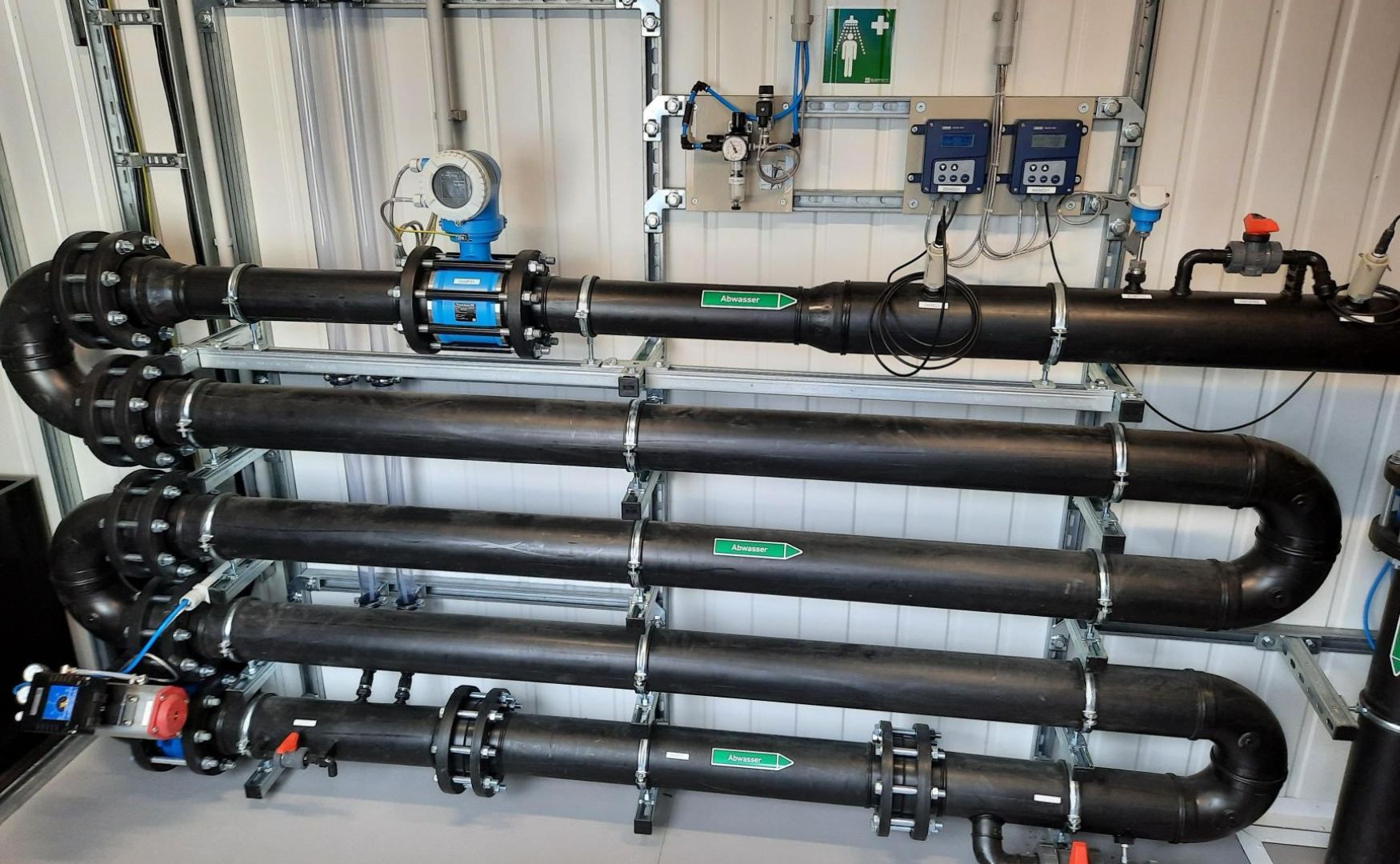

Foto: Unsere Neutralisationsanlage ALMA Neutra in Containerbauweise mit Misch- und Ausgleichsbehälter und Fettabscheider

Inhaltsverzeichnis

Aufgaben und Zielsetzungen einer Neutralisationsanlage

Die Kernaufgabe jeder Neutralisationsanlage ist die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für den pH-Wert, wie sie in der Abwasserverordnung (AbwV) und den jeweiligen Indirekteinleiterverordnungen definiert sind. Darüber hinaus übernehmen diese Anlagen eine wichtige Schutzfunktion für die gesamte Infrastruktur. Rohrleitungen, Pumpen und Armaturen werden durch eine gezielte pH-Regulierung vor Korrosion und Ablagerungen bewahrt. Ebenso schützt die Neutralisation nachgeschaltete biologische Verfahren wie Belebtschlamm- oder Anaerobreaktoren, die sehr empfindlich auf zu saure oder zu alkalische Zuläufe reagieren.

Nicht zuletzt ermöglicht die pH-Korrektur eine kosteneffiziente Gesamtbehandlung des Abwassers. Durch eine präzise Regelung werden Chemikalien exakt dosiert, wodurch der Verbrauch und damit auch die Betriebskosten reduziert werden.

Aufbau und Funktionsweise

Eine typische Neutralisationsanlage besteht aus mehreren Hauptkomponenten:

Ausgleichsbehälter: Aufnahme des Abwassers mit Rührwerken oder Injektoren zur Homogenisierung.

pH-Messung und Regelung: Online-Sonden überwachen kontinuierlich den pH-Wert und steuern die Chemikaliendosierung.

Dosiersysteme: Lagerbehälter, Pumpen und Armaturen für Säuren (z. B. Schwefelsäure, Salzsäure) oder Laugen (z. B. Natronlauge, Kalkmilch).

Reaktionsbehälter: Auslegung nach hydraulischer Aufenthaltszeit, Mischenergie und chemischer Reaktionskinetik.

Sicherheitstechnik: Überfüllsicherungen, Not-Neutralisation, Umgehungsleitungen.

Protokollierung: Datenaufzeichnung zur Nachweisführung gegenüber Behörden.

Foto: IBC-Dosierstationen installiert auf einer WHG-Auffangwanne in ALMA Modul

Verfahren zur Neutralisation von Abwässern

Traditionell werden starke Mineralsäuren wie Schwefelsäure oder Salzsäure eingesetzt, wenn alkalische Abwässer mit hohen pH-Werten vorliegen. Der Vorteil dieser Methode liegt in der schnellen Reaktionskinetik und der einfachen Dosierbarkeit. Gleichzeitig bestehen jedoch erhöhte Anforderungen an Arbeitssicherheit und Korrosionsschutz, da die Chemikalien stark ätzend sind.

Liegt das Abwasser im sauren Bereich, kommen Laugen wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Kalkmilch zum Einsatz. Natronlauge ist zwar zuverlässig und einfach zu dosieren, verursacht jedoch vergleichsweise hohe Betriebskosten. Kalkmilch bietet hier eine kostengünstigere Alternative, erfordert aber eine sorgfältige Auslegung, da es durch die Bildung von Calciumcarbonat-Schlämmen zu Ablagerungen in Rohrleitungen und Reaktionsbehältern kommen kann.

In vielen Betrieben schwankt die Zusammensetzung des Abwassers zwischen sauren und alkalischen Frachtspitzen. In solchen Fällen werden Neutralisationsbecken mit beidseitiger Regelung eingesetzt, die sowohl mit Säuren als auch mit Laugen beschickt werden können. Hier ist eine präzise Mess- und Regeltechnik entscheidend, um Überdosierungen zu vermeiden.

Foto: Neutralisationsreaktor aus Edelstahl mit pH-Regelung (Anlage: ALMA Neutra)

CO₂-Neutralisation als alternative Methode

In den letzten Jahren hat die Neutralisation mit Kohlendioxid zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie bietet eine sichere, nachhaltige und in vielen Anwendungen auch wirtschaftliche Alternative zur klassischen Dosierung von Mineralsäuren.

Das Funktionsprinzip beruht darauf, dass Kohlendioxid im Wasser zu Kohlensäure reagiert, die wiederum Protonen abgibt und damit den pH-Wert senkt. Der Vorteil dieser Reaktionsweise liegt in der natürlichen Pufferung: Durch die Bildung von Hydrogencarbonat kann es praktisch nicht zu einer Übersäuerung kommen. Die Neutralisation verläuft somit sanfter und kontrollierter als bei Schwefelsäure oder Salzsäure.

Technisch wird das CO₂ meist aus Flaschenbündeln oder Tanks entnommen und über Injektoren, Gaslanzen oder feinblasige Diffusoren in das Abwasser eingetragen. Die Regelung erfolgt wie bei den klassischen Verfahren über eine pH-Sonde und ein Stellventil. In einigen Industriebereichen kann CO₂ sogar direkt aus Nebenprozessen genutzt werden, was die Betriebskosten reduziert und die CO₂-Bilanz verbessert.

Die Vorteile sind vielfältig: Zum einen entfallen die Gefahren des Säurehandlings, was den Arbeitsschutz deutlich verbessert. Zum anderen sinkt die Korrosionsbelastung der Anlagentechnik. Hinzu kommt, dass durch die geringere Gefahr der Übersäuerung der Betrieb wesentlich stabiler läuft. Einschränkungen ergeben sich allerdings bei sehr hohen Alkalinitäten oder bei Abwässern mit extrem hohen Durchsätzen, da in diesen Fällen die erforderliche CO₂-Menge wirtschaftlich ungünstig sein kann.

Foto: CO2-Neutralisationsanlage ALMA Neutra in Containerbauweise

Auslegungskriterien

Die Auslegung einer Neutralisationsanlage hängt stark von den spezifischen Betriebsbedingungen ab. Wesentliche Parameter sind die hydraulische Belastung, die Zusammensetzung des Abwassers sowie die zu erwartenden Schwankungen. Reaktionsbehälter müssen so dimensioniert sein, dass eine ausreichende Verweilzeit zur vollständigen Neutralisation zur Verfügung steht.

Die Wahl der Dosiertechnik richtet sich nach den eingesetzten Neutralisationsmitteln: Während Säuren und Laugen über chemikalienbeständige Pumpen zudosiert werden, erfolgt bei CO₂ die Einleitung gasförmig über Druckleitungen und Eintragsvorrichtungen. Auch die Materialwahl spielt eine entscheidende Rolle. Je nach Aggressivität des Abwassers und der eingesetzten Chemikalien kommen Kunststoffe wie PP und PE oder Edelstahl zum Einsatz.

Einsatzbereiche

Neutralisationsanlagen finden sich in nahezu allen Industriebranchen. In der chemischen Industrie werden stark saure oder alkalische Prozessabwässer aufbereitet, in der Metallverarbeitung saure Beizlösungen neutralisiert. Auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die Neutralisation fester Bestandteil der CIP-Reinigungskreisläufe. In kommunalen Kläranlagen wiederum dient die Neutralisation oft der Voreinstellung des pH-Wertes, um biologische Behandlungsstufen vor schädlichen Schwankungen zu schützen.

Fazit

Neutralisationsanlagen sind unverzichtbar für die Einhaltung von Umweltauflagen, den Schutz der Anlagentechnik und die wirtschaftliche Betriebsführung. Während die klassischen Verfahren mit Säuren und Laugen nach wie vor weit verbreitet sind, etabliert sich die CO₂-Neutralisation zunehmend als sichere und nachhaltige Alternative. Ihre Vorteile liegen in der einfacheren Handhabung, dem höheren Arbeitsschutz und dem reduzierten Risiko einer Übersäuerung.

Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt stets von den spezifischen Rahmenbedingungen des Betriebs ab. Entscheidend ist eine sorgfältige Anlagenauslegung, die sowohl die chemischen Eigenschaften des Abwassers als auch die betrieblichen Anforderungen berücksichtigt. Nur so lassen sich Betriebssicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit optimal miteinander verbinden.

Foto: Schlaufenreaktor mit pH-Regelung aus Polyethylen, installiert im ALMA Modul